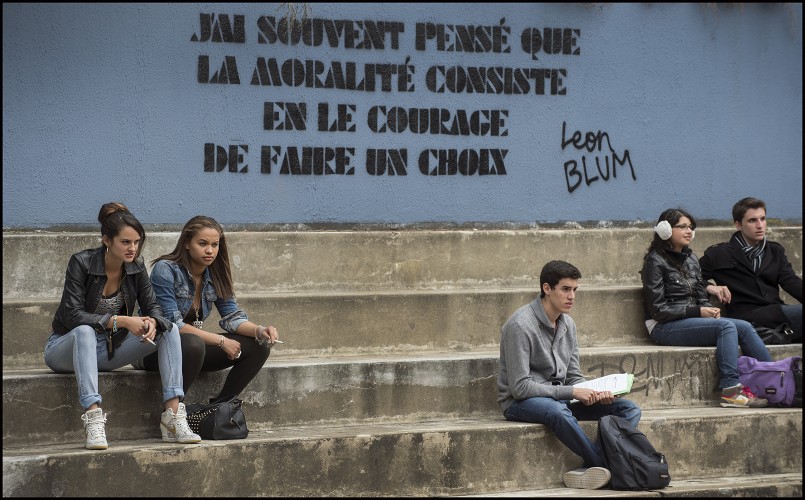

Cette semaine, Marie-Castille Mention-Shaar vient nous parler du film qu’elle a réalisé à partir d’une histoire vraie, la transformation d’une classe du lycée Léon Blum à Créteil à travers le concours de la Résistance et de la Déportation, et la découverte du sort des enfants pendant la Shoah.

Ce film tiré d’une histoire vraie se passe au Lycée Léon Blum de Créteil. Une enseignante d’Histoire-Géographie, jouée par Ariane Ascaride, décide de faire passer le Concours national de la Résistance et de la Déportation à sa classe de Seconde la plus faible et la plus difficile. Cette expérience va les transformer.

Ce film tiré d’une histoire vraie se passe au Lycée Léon Blum de Créteil. Une enseignante d’Histoire-Géographie, jouée par Ariane Ascaride, décide de faire passer le Concours national de la Résistance et de la Déportation à sa classe de Seconde la plus faible et la plus difficile. Cette expérience va les transformer.

Les élèves découvrent dans le travail commun et les recherches historiques, des trésors d’humanité.

Coscénariste et acteur du film, Ahmed Drame a été un des élèves de cette classe qui fut en 2009 lauréate du Concours national de la Résistance et de la déportation dans la catégorie Travail collectif. Comme lui, de nombreux candidats ont été marqués par ce concours.

Fiction, France, 1h44, Loma Nasha Films, 2013, avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Avec Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Noémie Merlant, Geneviève Mnich, Stéphane Bak.

Au cinéma le mercredi 3 décembre 2014

Le Concours national de la Résistance et de la Déportation

Depuis 1961, le Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) vise à perpétuer chez les collégiens de Troisième et les lycéens la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Il mobilise chaque année plus de 40 000 candidats.

Au côté des ministères de l’Éducation nationale et de la Défense, des associations d’anciens résistants et déportés, la Fondation pour la Mémoire de la Shoah – comme les autres fondations œuvrant pour la mémoire de la Seconde Guerre mondiale – fait partie du jury national du CNRD.

![]() Plus d’information sur www.cnrd.fr le site du concours.

Plus d’information sur www.cnrd.fr le site du concours.