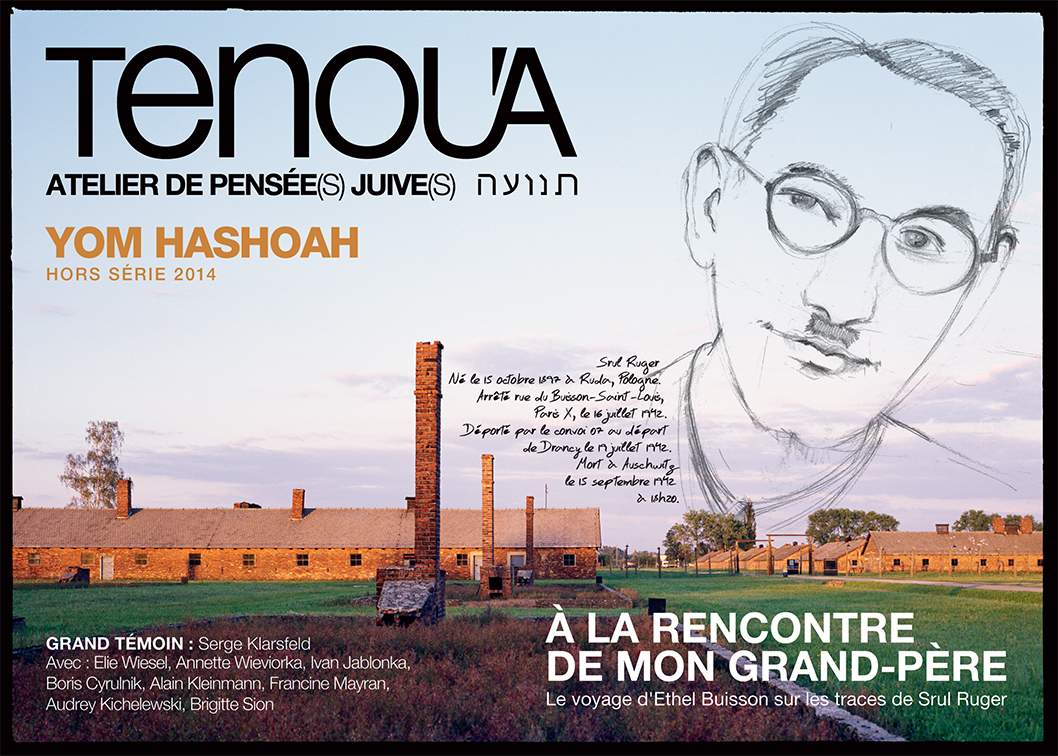

A l’occasion de la parution du numéro spécial Yom Hashoah de la revue Tenoua, nous recevons aujourd’hui Delphine Horvilleur, rabbin et directrice de la rédaction de Tenou’a et Ethel Buisson, architecte, dont le travail mémoriel et artistique autour de la figure de son grand père déporté Srul Ruger sert de fil rouge à ce numéro.

La revue « Tenou’a – Atelier de pensée(s) juive(s)?» était anciennement la revue du MJLF; aujourd’hui, elle est devenue autonome. Dans chaque numéro, des oeuvres d’artistes contemporains sont mises à l’honneur. Ce numéro donne un aperçu du travail d’Ethel Buisson, qui est architecte et enseignante en école d’architecture et qui a mené une enquête photographique, sur deux ans pour rassembler et retranscrire les traces immatérielles de la vie de son grand-père, parti en déportation avec le convoi n°7 en 1942. « Dates après dates et leurs anniversaires, lieux après lieux et leurs traces invisibles, j’ai photographié à la chambre technique et enregistré ce qui m’était donné à voir et à entendre soixante dix ans après. Dans la reconstitution de l’absurde, le travail m’a conduit trois fois en Pologne, j’ai produit 33 planches environ, rassemblées pour l’instant dans un carnet, qui comme un carnet de voyage relate le parcours mené pour le rencontrer. Je suis partie à sa recherche. Je suis partie le chercher. »

Mur des Noms au Mémorial de la Shoah, Rue du Buisson St Louis où Srul Ruger a été arrêté, Vel d’hiv où il a été interné, avant Drancy et Auschwitz, autant de jalons d’un parcours qu’Ethel Buisson a refait pas à pas 70 ans après son grand père.

Un travail qui pose la question de la mémoire individuelle et collective, de la commémoration et de la ritualisation, sur lequel Delphine Horviller apporte son éclairage, et qui dans ce numéro est ponctué par de nombreuses grandes voix, en particulier Elie Wiesel, Serge Klarsfeld, Annette Wieviorka, Boris Cyrulnik.

Autour de Yom Hashoah

La lecture des noms des déportés juifs de France se poursuivra sans interruption, de jour comme de nuit, du dimanche 27 avril à 19h30 (convoi 7) jusqu’au lundi 28 avril à19h (convoi n°42). La lecture des noms des déportés a été initiée en 1990 par le rabbin Daniel Farhi, l’association des Fils et Filles des Déportés Juifs de France et le Mouvement Juif Libéral de France.

Lecture du Sefer HaShoah organisée par le MJLF au Mémorial de la Shoah Lundi 28 avril 2014, 13h30

Projections et rencontres sont organisées au Mémorial de la Shoah à l’occasion de cette commémoration. Voir le programme sur le site du Mémorial (Réservation conseillée).