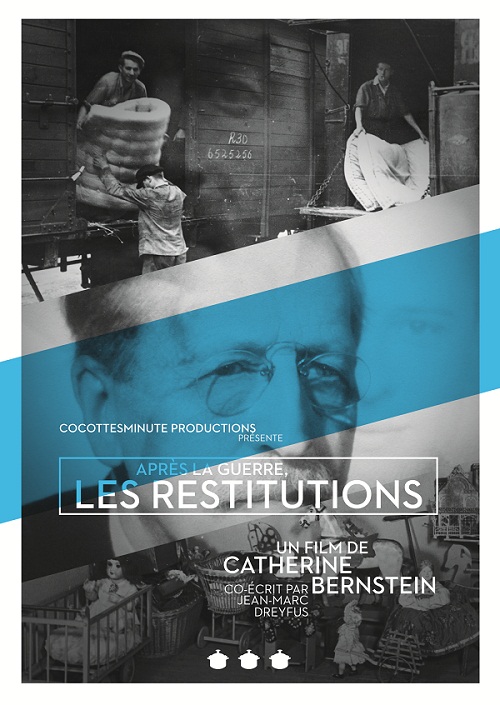

Cette semaine, nos invités sont Catherine Bernstein et Jean-Marc Dreyfus qui co-signent un documentaire dédié à la manière dont les restitutions ont été menées dans l’après guerre. Un documentaire qui sera diffusé en avant première le dimanche 28 juin 2015 à 16H30 au Mémorial de la Shoah.

À la Libération vient le temps de la reconstruction politique, sociale et économique d’une France dévastée. Pour certaines catégories de Français, les Juifs particulièrement, tout est à reconstruire. Les familles ont été décimées, les survivants dépouillés de leurs biens : conséquence de la politique de spoliation mise en place à partir de septembre 1940. Dès 1944, une politique publique de restitution est mise en place avec d’immenses difficultés.

À la Libération vient le temps de la reconstruction politique, sociale et économique d’une France dévastée. Pour certaines catégories de Français, les Juifs particulièrement, tout est à reconstruire. Les familles ont été décimées, les survivants dépouillés de leurs biens : conséquence de la politique de spoliation mise en place à partir de septembre 1940. Dès 1944, une politique publique de restitution est mise en place avec d’immenses difficultés.

À Lyon, le professeur Émile Terroine, grand chercheur en biologie, socialiste, résistant et humaniste, mène cette politique avec tant de conviction et de fermeté qu’il est nommé à Paris pour diriger le Service National des Restitutions le 30 avril 1945.

Ce documentaire explore la mise en place des mesures de restitutions entre 1944 et le début des années 50, ses enjeux politiques, administratifs et humains. Il raconte, en parallèle, les destins d’objets particuliers, de la grande entreprise jusqu’à la machine à coudre dérobée dans l’atelier d’un tailleur juif. La recherche de ces biens, leur restitution ou dédommagement, livre les histoires d’individus et de familles qui cherchent à refaire leur vie et à retrouver leur place dans la société française.

Documentaire, France, Cocottes Minute Productions, 2015, avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Projection

Dimanche 28 juin 2015, 16h30

Mémorial de la Shoah

17 rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris

Entrée libre sur réservation : 01 42 77 44 72 / c.gillet@cocottesminute.fr

DVD

Commander le DVD en contactant Cocottes Minute Productions :

Tél. 04 72 98 30 09