Un livre exceptionnel au sommaire de « Mémoires Vives » cette semaine. Celui d‘Otto Dov Kulka, Paysages de la Métropole de la mort, publié aux éditions Albin Michel. Pour en parler, notre invité est Pierre-Emmanuel Dauzat, qui a traduit ce livre-événement.

Rescapé des camps de la mort où il fut déporté avec sa famille à l’âge de neuf ans, Otto Dov Kulka, professeur émérite d’histoire juive contemporaine, a consacré sa vie à la recherche, avec la distance et l’objectivité rigoureuse d’un historien. Il n’a jamais abordé son passé biographique, qu’il distingue du passé historique, comme un choix délibéré du silence. <!–En 1978, à l’occasion d’une conférence internationale, Otto Dov Kulka retourne à Auschwitz, reparcourt en sens inverse le chemin qui, le 18 janvier 1945, l’a vu sortir de l’enfer.

Pendant dix ans, il va noter ses réflexions, ses sensations, ses impressions. D’où ce livre hors-normes, qui explore les paysages de la mémoire à travers des images, des fragments de souvenir, ponctués de photos prises par l’auteur.

Tour à tour bouleversant dans sa description de la réalité, élégiaque et poétique, Paysages de la métropole de la mort cherche à rendre compte au plus près, au plus intime, et par différents procédés littéraires, de l’horreur telle qu’un enfant a pu la vivre, et telle qu’un homme à la fin de sa vie, entre son exigence d’historien et la puissance de ses émotions passées, peut s’en souvenir.

Traduit de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat, cet ouvrage a été publié avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

« Un des plus remarquables témoignages sur l’inhumanité jamais écrits… Un livre

capital, à lire absolument. »

Ian Kershaw

Né en Tchécoslovaquie en 1933, Otto Dov Kulka est déporté avec sa mère en 1942 à Auschwitz. Après-guerre, il émigre en Israël en 1949. Professeur émérite d’histoire juive contemporaine à l’Université hébraïque de Jérusalem, il a notamment écrit Deutsches Judentum unter dem Nationalsozialismus, prix Buchman de Yad Vashem. Professeur émérite, il est également membre du comité exécutif de Yad Vashem.

Editions des Rosiers – 2012 – Le non-dit parental sur la Shoah peut-il se mettre à parler ? La transmission de la mémoire des années noires de l’Occupation peut-elle être trompeuse ? L’auteur, né en 1943, découvre, soixante-dix ans après les faits, des lettres écrites par ses parents. Entrelaçant passé et présent, mémoire et histoire, questionnements et certitudes, il tente de comprendre, au-delà de l’idée qu’il s’en faisait et des pièges d’un langage codé, ce qui se joua vraiment, entre Paris – où vivaient ses grands-parents – et le Berry, où s’étaient réfugiés ses parents. Mais tenter de comprendre les drames et le silence qui les a recouverts, n’est-ce pas soulever de nouvelles questions aux réponses inaccessibles ?

Editions des Rosiers – 2012 – Le non-dit parental sur la Shoah peut-il se mettre à parler ? La transmission de la mémoire des années noires de l’Occupation peut-elle être trompeuse ? L’auteur, né en 1943, découvre, soixante-dix ans après les faits, des lettres écrites par ses parents. Entrelaçant passé et présent, mémoire et histoire, questionnements et certitudes, il tente de comprendre, au-delà de l’idée qu’il s’en faisait et des pièges d’un langage codé, ce qui se joua vraiment, entre Paris – où vivaient ses grands-parents – et le Berry, où s’étaient réfugiés ses parents. Mais tenter de comprendre les drames et le silence qui les a recouverts, n’est-ce pas soulever de nouvelles questions aux réponses inaccessibles ? C’est l’histoire d’Edgar Feuchtwanger, le neveau de Lion Feuchtwanger, l’auteur du célèbre Juif Süss. Edgar avait cinq ans en 1929, au moment où Hitler emménage dans l’immeuble situé juste en face de chez lui, Prinzregentenplatz à Munich. Comme il le dit lui-même dans ce documentaire, il se trouve alors dans l’œil du cyclone qui va déferler quelques années plus tard sur l’Europe. Le documentaire suit Edgar Feuchtwanger depuis la Grande-Bretagne, où il vit, jusqu’à Munich, où il revient pour la première fois depuis 73 ans dans la maison de son enfance, depuis qu’il a fui l’Allemagne nazie en 1939. Ce retour en Allemagne est bien évidemment l’occasion d’un retour sur un passé douloureux pour Edgar Feuchtwanger, mais aussi l’occasion de réexaminer l’histoire avec en même temps le regard de l’enfant et la distance de l’historien.

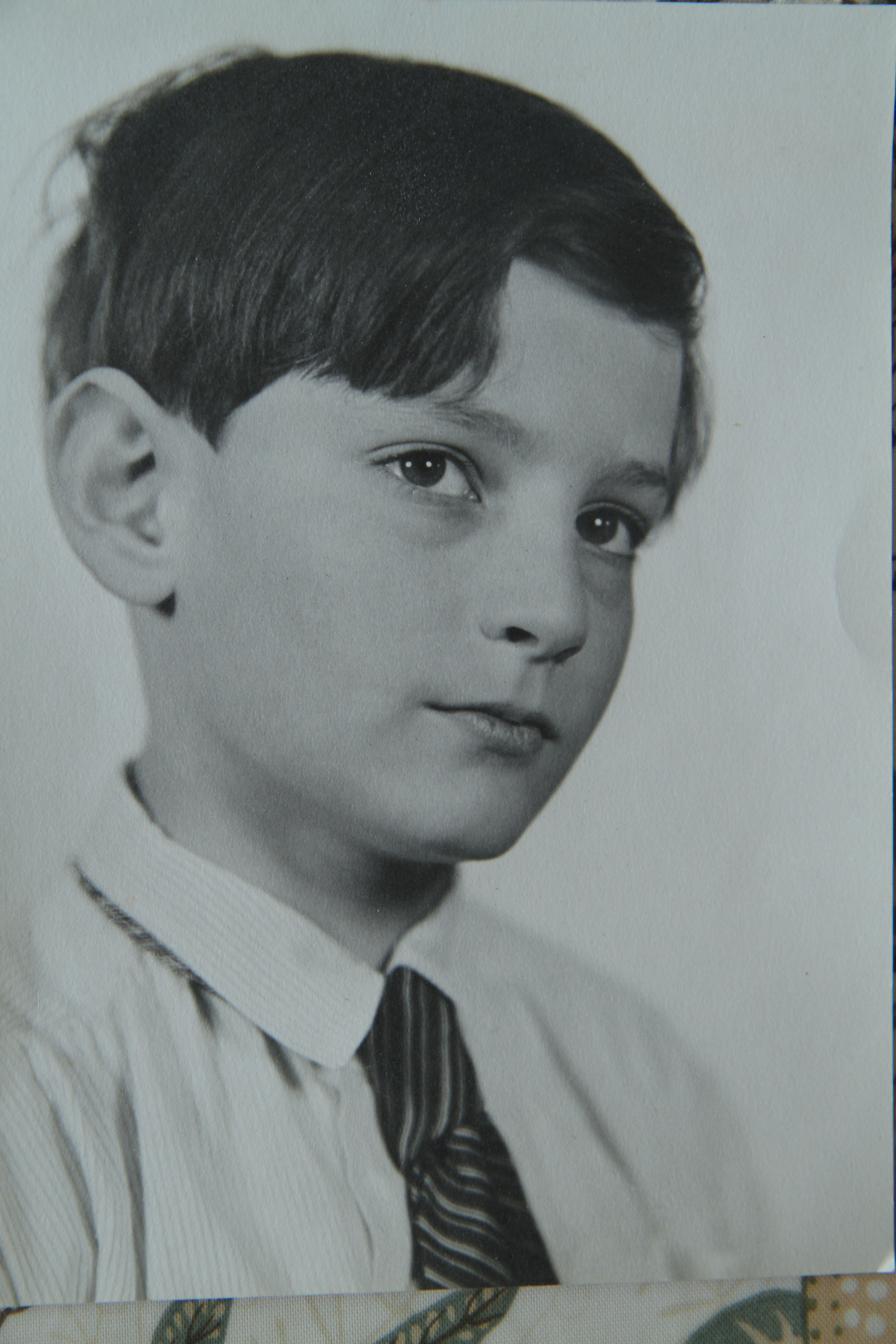

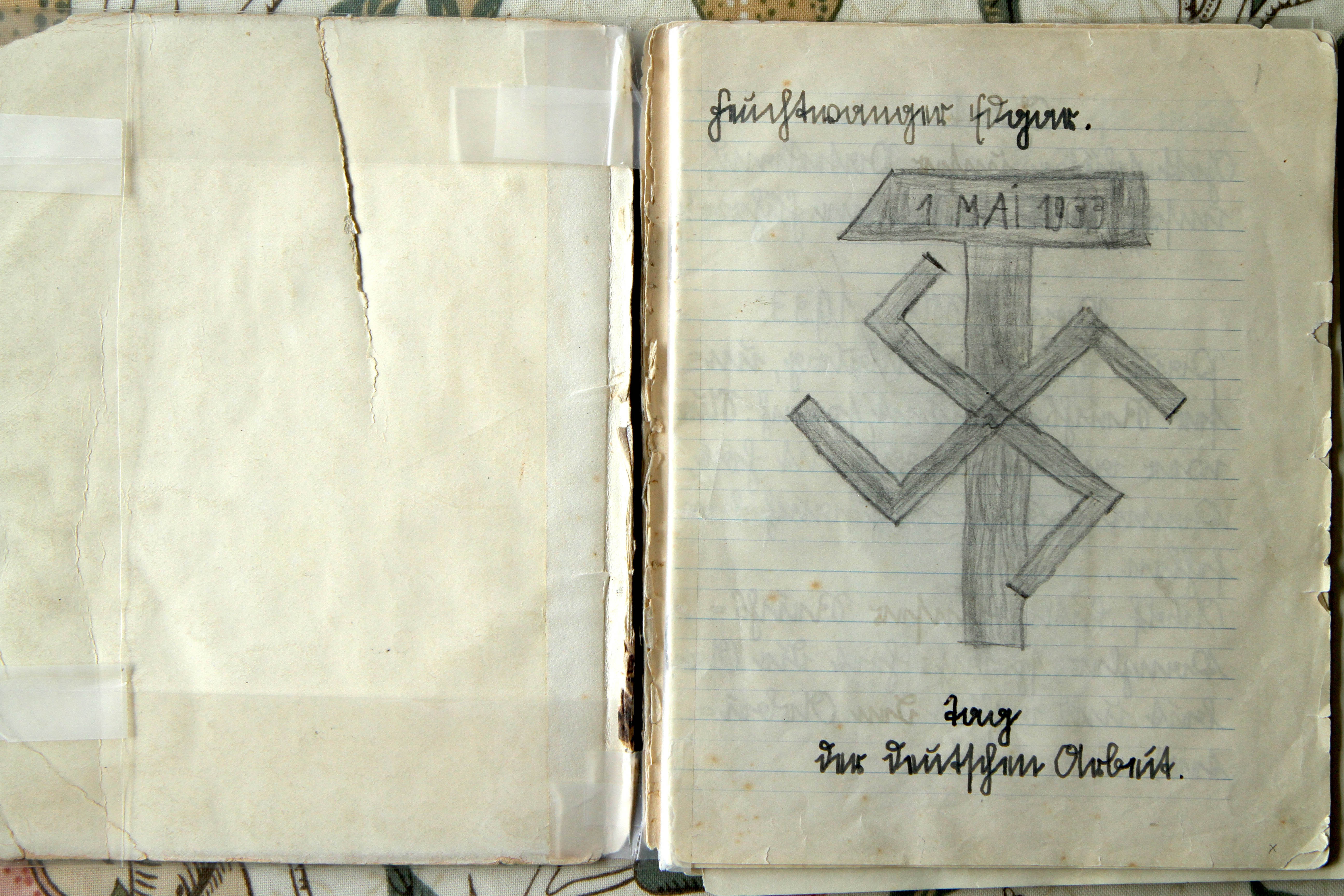

C’est l’histoire d’Edgar Feuchtwanger, le neveau de Lion Feuchtwanger, l’auteur du célèbre Juif Süss. Edgar avait cinq ans en 1929, au moment où Hitler emménage dans l’immeuble situé juste en face de chez lui, Prinzregentenplatz à Munich. Comme il le dit lui-même dans ce documentaire, il se trouve alors dans l’œil du cyclone qui va déferler quelques années plus tard sur l’Europe. Le documentaire suit Edgar Feuchtwanger depuis la Grande-Bretagne, où il vit, jusqu’à Munich, où il revient pour la première fois depuis 73 ans dans la maison de son enfance, depuis qu’il a fui l’Allemagne nazie en 1939. Ce retour en Allemagne est bien évidemment l’occasion d’un retour sur un passé douloureux pour Edgar Feuchtwanger, mais aussi l’occasion de réexaminer l’histoire avec en même temps le regard de l’enfant et la distance de l’historien.

Les juifs américains représentent la première communauté de la diaspora. Quels sont leurs enjeux aujourd’hui? Comment définir leur identité? Quel est leur relation à Israël? A partir de quand la Shoah a pris une place centrale dans l’identité des Juifs américains. Autant de questions explorées avec le Professeur André Kaspi, spécialiste de l’histoire des Etats-Unis, et qui a publié en septembre 2012 aux éditions Plon l’ouvrage Barack Obama, la grande désillusion.

Les juifs américains représentent la première communauté de la diaspora. Quels sont leurs enjeux aujourd’hui? Comment définir leur identité? Quel est leur relation à Israël? A partir de quand la Shoah a pris une place centrale dans l’identité des Juifs américains. Autant de questions explorées avec le Professeur André Kaspi, spécialiste de l’histoire des Etats-Unis, et qui a publié en septembre 2012 aux éditions Plon l’ouvrage Barack Obama, la grande désillusion.