A l’occasion de la sortie du film « A la vie », nous recevons le réalisateur Jean-Jacques Zilbermann, qui revient pour nous sur sa propre histoire d’enfant de déporté, et la manière dont il a traité par la fiction l’histoire de sa mère et de ses amies de déportation dans ce film particulièrement personnel et sensible.

Au cinéma mer. 26 nov. 2014 – 1960. Trois femmes, anciennes déportées d’Auschwitz qui ne s’étaient pas revues depuis la guerre, se retrouvent à Berck-Plage. Dans cette parenthèse de quelques jours, tout est une première fois pour Hélène, Rose et Lili : leur premier vrai repas ensemble, leur première glace, leur premier bain de mer… Une semaine de rires, de chansons mais aussi de disputes et d’histoires d’amour et d’amitié…

Au cinéma mer. 26 nov. 2014 – 1960. Trois femmes, anciennes déportées d’Auschwitz qui ne s’étaient pas revues depuis la guerre, se retrouvent à Berck-Plage. Dans cette parenthèse de quelques jours, tout est une première fois pour Hélène, Rose et Lili : leur premier vrai repas ensemble, leur première glace, leur premier bain de mer… Une semaine de rires, de chansons mais aussi de disputes et d’histoires d’amour et d’amitié…

« Je suis né dans une famille où j’ai eu la chance d’avoir trois mamans Irène, qui était ma vraie mère, mais il y avait aussi Paulette et Annie, ses deux amies de déportation. Elles s’étaient rencontrées à Auschwitz en 1944 et ce n’est que 25 ans plus tard qu’elles se retrouvent. Quand ma mère rejoignait ses copines au bord de la mer et que mon père lui demandait où elle allait, elle répondait toujours « à Auschwitz-les-Bains » et çà nous faisait rire tous les trois. C’est de cet humour que j’ai voulu nourrir le film ».

Une rencontre et un livre qui ont pour ambition de faire redécouvrir Piotr Rawicz et plus particulièrement son roman « Le sang du ciel », paru en 1961 chez Gallimard qui témoigne de l’expérience concentrationnaire et de l’anéantissement des Juifs d’Europe de l’Est. Un roman qui a été un choc au moment de sa parution, mais qui est tombé peu à peu dans l’oubli, au fur et à mesure que se constituaient les codes de la » littérature du témoignage », codes auxquels échappe totalement l’oeuvre de Rawicz.

Une rencontre et un livre qui ont pour ambition de faire redécouvrir Piotr Rawicz et plus particulièrement son roman « Le sang du ciel », paru en 1961 chez Gallimard qui témoigne de l’expérience concentrationnaire et de l’anéantissement des Juifs d’Europe de l’Est. Un roman qui a été un choc au moment de sa parution, mais qui est tombé peu à peu dans l’oubli, au fur et à mesure que se constituaient les codes de la » littérature du témoignage », codes auxquels échappe totalement l’oeuvre de Rawicz. Ce film est une adaptation du journal d’Hélène Berr paru en 2008 aux éditions Taillandier. Une adaptation qui laisse toute sa place au texte originel, puisque le film est entièrement construit sur les entrées de ce journal, tenu du 7 avril 1942 jusqu’à la date du 15 février 1944, illustré par des images d’archives de Paris, des photos de la famille Berr, des documents officiels mais aussi des images amateurs qui prennent soudain un autre éclairage grâce aux mots d’Hélène Berr. L’on entre ainsi dans l’univers d’Hélène Berr, comme si on pouvait voir avec ses yeux et entendre avec sa voix.

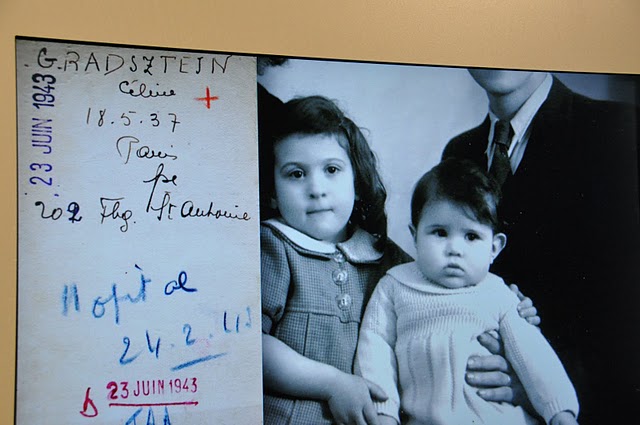

Ce film est une adaptation du journal d’Hélène Berr paru en 2008 aux éditions Taillandier. Une adaptation qui laisse toute sa place au texte originel, puisque le film est entièrement construit sur les entrées de ce journal, tenu du 7 avril 1942 jusqu’à la date du 15 février 1944, illustré par des images d’archives de Paris, des photos de la famille Berr, des documents officiels mais aussi des images amateurs qui prennent soudain un autre éclairage grâce aux mots d’Hélène Berr. L’on entre ainsi dans l’univers d’Hélène Berr, comme si on pouvait voir avec ses yeux et entendre avec sa voix. Plus de 4400 enfants ont été internés dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande entre juin 1942 et juillet 1943, avant d’être déportés et assassinés dans les camps d’extermination d’Auschwitz et, pour quelques-uns, de Sobibor. Dans le nouveau Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, une place est faite à chacun de ces enfants, avec les noms, les adresses, et quand les photos existent, les visages de ces enfants.

Plus de 4400 enfants ont été internés dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande entre juin 1942 et juillet 1943, avant d’être déportés et assassinés dans les camps d’extermination d’Auschwitz et, pour quelques-uns, de Sobibor. Dans le nouveau Musée-Mémorial des enfants du Vel d’Hiv, une place est faite à chacun de ces enfants, avec les noms, les adresses, et quand les photos existent, les visages de ces enfants. Une exposition permanente permet de mieux comprendre l’histoire de ces camps, qui comprend 2 périodes, l’une qui suit la Rafle du Billlet Vert (14 mai 1941) où des hommes seuls sont internés pendant plus d’un an, puis, après les grandes rafles de juillet 1942, l’entrée au camps de familles, et la séparation entre les parents (immédiatement déportés) et les enfants, pour lesquels le régime de Vichy n’a pas encore l’aval des allemands pour déporter aussi les enfants.

Une exposition permanente permet de mieux comprendre l’histoire de ces camps, qui comprend 2 périodes, l’une qui suit la Rafle du Billlet Vert (14 mai 1941) où des hommes seuls sont internés pendant plus d’un an, puis, après les grandes rafles de juillet 1942, l’entrée au camps de familles, et la séparation entre les parents (immédiatement déportés) et les enfants, pour lesquels le régime de Vichy n’a pas encore l’aval des allemands pour déporter aussi les enfants.