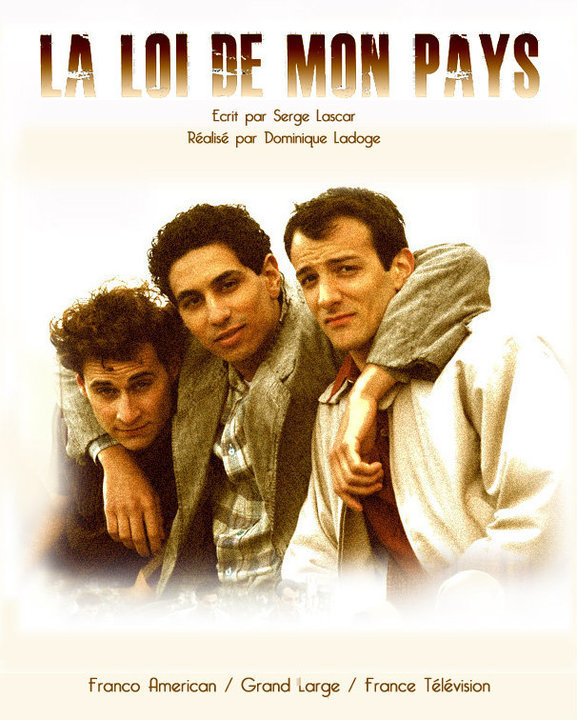

A l’occasion de la prochaine diffusion de la Loi de mon pays, réalisé par Dominique Ladoge, nous rediffusons l’entretien mené avec Serge Lascar, scénariste du film.

Mar. 3 juillet 2012, 20h35 – France 3 – Oran 1940. Trois adolescents, Benjamin, Kateb et Antoine partagent la même passion : le football. L’un est juif, l’autre musulman et le troisième chrétien. Ils sont liés par une profonde amitié et vivent leur jeunesse dans l’insouciance jusqu’au jour où Vichy abroge le décret Crémieux. Benjamin perd alors ce que Kateb n’a jamais réussi à obtenir : la nationalité française. Mais pour Kateb, à quoi bon être français ? Et voilà qu’une question apparemment abstraite prend dans l’histoire de ces jeunes gens une résonance terriblement concrète. Aura-t-elle raison de leur amitié ?

Mar. 3 juillet 2012, 20h35 – France 3 – Oran 1940. Trois adolescents, Benjamin, Kateb et Antoine partagent la même passion : le football. L’un est juif, l’autre musulman et le troisième chrétien. Ils sont liés par une profonde amitié et vivent leur jeunesse dans l’insouciance jusqu’au jour où Vichy abroge le décret Crémieux. Benjamin perd alors ce que Kateb n’a jamais réussi à obtenir : la nationalité française. Mais pour Kateb, à quoi bon être français ? Et voilà qu’une question apparemment abstraite prend dans l’histoire de ces jeunes gens une résonance terriblement concrète. Aura-t-elle raison de leur amitié ?

Avec Alexandre Hamidi, Noam Morgensztern, Azdine Keloua, Charlotte de Turckheim, Marthe Villalonga et Bernard Blancan

Les trois acteurs principaux, Alexandre Hamidi, Noam Morgensztern et Azdine Keloua, ont reçu le Prix jeune espoir masculin au 12e Festival de la Fiction TV qui s’est tenu du 8 au 12 septembre 2010 à La Rochelle.

Ce film a reçu le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Edouard Moyse, artiste néo-classique oublié a su peindre la vie juive française au XIX ème siècle, représenter des rabbins, des synagogues, des scènes de rituels, d’étude, des bénédictions familiales, mais aussi quelques avocats en action ou hommes d’Eglise musiciens. Chantre de la tradition juive, il a fait partie de ceux qui ont voulu défendre l’israélitisme, ce franco-judaïsme républicain, ceux qui ont voulu donner une iconographie du judaïsme et en représenter l’intemporalité. Jean Bernheim, esquissant un essai sur cette « peinture israélite », nous fait découvrir qu’au-delà des scènes religieuses, Moyse nourrissait l’ambition de mettre l’art au service d’un humanisme et d’une spiritualité sans exclusive, tout en menant les combats de son temps, par exemple contre l’antisémitisme. <!–Peintre d’origine lorraine formé aux Beaux-Arts de Paris, Moyse, à côté d’oeuvres de Salon animées d’idéaux esthétiques classiques, tomba sous la fascination des couleurs de l’Algérie : ce fut pour lui en même temps la rencontre d’un judaïsme traditionnel, restitué à travers une série de pastels.

Edouard Moyse, artiste néo-classique oublié a su peindre la vie juive française au XIX ème siècle, représenter des rabbins, des synagogues, des scènes de rituels, d’étude, des bénédictions familiales, mais aussi quelques avocats en action ou hommes d’Eglise musiciens. Chantre de la tradition juive, il a fait partie de ceux qui ont voulu défendre l’israélitisme, ce franco-judaïsme républicain, ceux qui ont voulu donner une iconographie du judaïsme et en représenter l’intemporalité. Jean Bernheim, esquissant un essai sur cette « peinture israélite », nous fait découvrir qu’au-delà des scènes religieuses, Moyse nourrissait l’ambition de mettre l’art au service d’un humanisme et d’une spiritualité sans exclusive, tout en menant les combats de son temps, par exemple contre l’antisémitisme. <!–Peintre d’origine lorraine formé aux Beaux-Arts de Paris, Moyse, à côté d’oeuvres de Salon animées d’idéaux esthétiques classiques, tomba sous la fascination des couleurs de l’Algérie : ce fut pour lui en même temps la rencontre d’un judaïsme traditionnel, restitué à travers une série de pastels. Dans cet essai, Jacques Tarnéro pointe ce qu’il y a d’irrationnel et de suspect dans la réprobation systématique d’Israël. Il entend démonter les mécaniques politiques et psychologiques de ce discrédit qui va au-delà de la seule critique de la politique israélienne. Selon lui, c’est désormais au nom des idéaux de progrès, de liberté et d’émancipation que s’énonce la haine des Juifs. <!–Ancien chercheur associé au CNRS, chargé de mission à la Cité des sciences et de l’industrie, Jacques Tarnéro est essayiste et documentariste. Il a publié Mai 68, la révolution fiction (Milan,

Dans cet essai, Jacques Tarnéro pointe ce qu’il y a d’irrationnel et de suspect dans la réprobation systématique d’Israël. Il entend démonter les mécaniques politiques et psychologiques de ce discrédit qui va au-delà de la seule critique de la politique israélienne. Selon lui, c’est désormais au nom des idéaux de progrès, de liberté et d’émancipation que s’énonce la haine des Juifs. <!–Ancien chercheur associé au CNRS, chargé de mission à la Cité des sciences et de l’industrie, Jacques Tarnéro est essayiste et documentariste. Il a publié Mai 68, la révolution fiction (Milan,