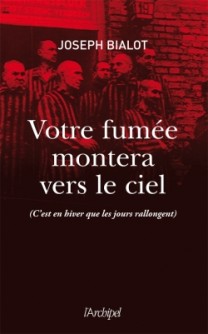

Rediffusion de l’émission de janvier 2012 en hommage à Joseph Bialot, écrivain, grand prix du roman policier, décédé en décembre 2012.

Joseph Bialot est l’un des rares Français qui était dans le camp et non dans les marches de la mort le jour de la « libération » d’Auschwitz par les Soviétiques. Entre le départ des SS et l’arrivée des libérateurs, les prisonniers de l’enceinte concentrationnaire ont vécu un purgatoire indéfinissable, jamais oublié et qui permet à l’auteur de raconter « sa » déportation, depuis le jour de 1944 où, à vingt ans, courant sous la menace d’une rafale de mitrailleuse, il a «cessé de faire partie du monde normal » pour revêtir une nouvelle peau : celle du déporté…

Joseph Bialot est l’un des rares Français qui était dans le camp et non dans les marches de la mort le jour de la « libération » d’Auschwitz par les Soviétiques. Entre le départ des SS et l’arrivée des libérateurs, les prisonniers de l’enceinte concentrationnaire ont vécu un purgatoire indéfinissable, jamais oublié et qui permet à l’auteur de raconter « sa » déportation, depuis le jour de 1944 où, à vingt ans, courant sous la menace d’une rafale de mitrailleuse, il a «cessé de faire partie du monde normal » pour revêtir une nouvelle peau : celle du déporté…

Après « soixante-cinq ans de fausse résurrection », Joseph Bialot évoque les six mois qu’il a passé à Auschwitz, mais aussi le réapprentissage de la vie, d’abord à Cracovie puis à Paris et, dans un long avant-propos, la « prolifération d’autres feux » depuis le jour de 1945 où les crématoires se sont éteints…

- Crédit: Sébastien SORIANO / Le Figaro

Edouard Moyse, artiste néo-classique oublié a su peindre la vie juive française au XIX ème siècle, représenter des rabbins, des synagogues, des scènes de rituels, d’étude, des bénédictions familiales, mais aussi quelques avocats en action ou hommes d’Eglise musiciens. Chantre de la tradition juive, il a fait partie de ceux qui ont voulu défendre l’israélitisme, ce franco-judaïsme républicain, ceux qui ont voulu donner une iconographie du judaïsme et en représenter l’intemporalité. Jean Bernheim, esquissant un essai sur cette « peinture israélite », nous fait découvrir qu’au-delà des scènes religieuses, Moyse nourrissait l’ambition de mettre l’art au service d’un humanisme et d’une spiritualité sans exclusive, tout en menant les combats de son temps, par exemple contre l’antisémitisme. <!–Peintre d’origine lorraine formé aux Beaux-Arts de Paris, Moyse, à côté d’oeuvres de Salon animées d’idéaux esthétiques classiques, tomba sous la fascination des couleurs de l’Algérie : ce fut pour lui en même temps la rencontre d’un judaïsme traditionnel, restitué à travers une série de pastels.

Edouard Moyse, artiste néo-classique oublié a su peindre la vie juive française au XIX ème siècle, représenter des rabbins, des synagogues, des scènes de rituels, d’étude, des bénédictions familiales, mais aussi quelques avocats en action ou hommes d’Eglise musiciens. Chantre de la tradition juive, il a fait partie de ceux qui ont voulu défendre l’israélitisme, ce franco-judaïsme républicain, ceux qui ont voulu donner une iconographie du judaïsme et en représenter l’intemporalité. Jean Bernheim, esquissant un essai sur cette « peinture israélite », nous fait découvrir qu’au-delà des scènes religieuses, Moyse nourrissait l’ambition de mettre l’art au service d’un humanisme et d’une spiritualité sans exclusive, tout en menant les combats de son temps, par exemple contre l’antisémitisme. <!–Peintre d’origine lorraine formé aux Beaux-Arts de Paris, Moyse, à côté d’oeuvres de Salon animées d’idéaux esthétiques classiques, tomba sous la fascination des couleurs de l’Algérie : ce fut pour lui en même temps la rencontre d’un judaïsme traditionnel, restitué à travers une série de pastels. Dans cet essai, Jacques Tarnéro pointe ce qu’il y a d’irrationnel et de suspect dans la réprobation systématique d’Israël. Il entend démonter les mécaniques politiques et psychologiques de ce discrédit qui va au-delà de la seule critique de la politique israélienne. Selon lui, c’est désormais au nom des idéaux de progrès, de liberté et d’émancipation que s’énonce la haine des Juifs. <!–Ancien chercheur associé au CNRS, chargé de mission à la Cité des sciences et de l’industrie, Jacques Tarnéro est essayiste et documentariste. Il a publié Mai 68, la révolution fiction (Milan,

Dans cet essai, Jacques Tarnéro pointe ce qu’il y a d’irrationnel et de suspect dans la réprobation systématique d’Israël. Il entend démonter les mécaniques politiques et psychologiques de ce discrédit qui va au-delà de la seule critique de la politique israélienne. Selon lui, c’est désormais au nom des idéaux de progrès, de liberté et d’émancipation que s’énonce la haine des Juifs. <!–Ancien chercheur associé au CNRS, chargé de mission à la Cité des sciences et de l’industrie, Jacques Tarnéro est essayiste et documentariste. Il a publié Mai 68, la révolution fiction (Milan,